以前に書いたものなので内容は古く 現在の基準とは違う部分が多々ある

ページレイアウトと日本文の視認性・可読性について

書籍のレイアウト(ページレイアウト)は なんのためにあるか 読みやすくするため 可読性を高めるためなのは論を待たない 字間・行送り・余白の取り方などの工夫

DTPに始まる現今のデジタル・レイアウトは 欧文レイアウトを基準としている 電子書籍もむろんそうだ

欧文組版は、アルファベット特有の形態(文字の形)に基づいたもの 欧文レイアウトは この文字デザインを活かすべく発達してきた そのため デジタルレイアウトにおいて 日本語特有のローカル・ルールはとくに考慮されていない EPUB3も然り

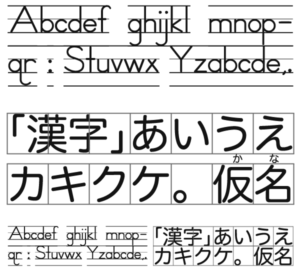

電子書籍の可読性ということを考えるときも 文字の形とレイアウトは密接な関係がある 日本語を欧文と比べてみると やはり大文字小文字の違いがない というのが決定的な差ではないのか

電子書籍の可読性ということを考えるときも 文字の形とレイアウトは密接な関係がある 日本語を欧文と比べてみると やはり大文字小文字の違いがない というのが決定的な差ではないのか

その代わり日本語には 漢字仮名まじりという他の2バイト文字圏にない特徴がある

日本語レイアウトの視認性・可読性を考えるときは この特徴を生かさねばならない 拠って立つ文字の作りが違うのだから 欧文と日本語レイアウトの作法は異なる

可読性は リフローや固定レイアウトなどの問題ではない 縦書き・ルビなどは 電子書籍可読性の解決にはならない

漢字仮名交じり文が日本語の特徴であり 視認性に大きな影響を与えている この特性を生かす(従来はあまりレイアウトで顧慮されていなかった)のが デジタルデバイス向け新しい日本語組版の決め手だと思う どうやったら読みやすさを実現できるか 技術面に詳しくなく 皆目見当もつかないのだが

(漫画の吹き出しが アンチック+ゴシックなのは そういう理由からだろうか 寡聞にして知らない)

キンドルと編集作業の関係

キンドル日本語版がいよいよ始動するという EPUB3に準拠しているらしい デジタル媒体における 日本語表記に関しては問題点が解決されないままだ

ことに日本語レイアウトなどは アマゾンからも出版社からも 一顧だにされていない

当面は[出版社→印刷の電子部門→アマゾン→読者] あるいは[出版社→アマゾン→読者]という形だろう [著作者→アマゾン→読者]の場合 著者校だけになるのだろうか そうなると編集が関わる余地はなくなる

アマゾンは流通業なのだから当然 内容に関知しない アップル Googleも同じだろう

このままの状態で、なし崩しに日本語化されれば ますます混乱することは明らかである 「青空文庫」ほどの取り組みさえみられない印象だが……

ただひとつだけよいことがあるとすれば 少なくとも外字は使わなくなるのではと予想(期待)している

編集作業のひとつである校正にしても 一点一画にこだわったり 異体字の種類や書体特有の些末な差異を云々する オールドスタイルの校正は作業現場の混乱に拍車をかけるだけという気がする

このような字形の差異は 活字を作る時の事情から発したもの 正誤には関係ない 単なるデザインの違いであって 校正が口をはさむ領域ではない

新しい日本語レイアウトは古典に求める

明治以来、先人たちにより、日本語表記の工夫がなされてきた 活字デザイン 組版ルール 校正技術も時代の要請にともなって 印刷技術とともに変化している

明治以来、先人たちにより、日本語表記の工夫がなされてきた 活字デザイン 組版ルール 校正技術も時代の要請にともなって 印刷技術とともに変化している

現在はどうだろう ホームページにおける 機種依存文字の問題を見るまでもなく 視覚媒体の技術開発の上では 新しい日本語表現の検討はなおざりにされている

今のところ 主に雑誌・カタログのケースだが 出版においても 制作環境がデジタルになったため 従来の活版・写植・電算写植の常識では計り知れない 盲点が顕在化している

日本語DTPは未だ過渡期といえよう それどころか混乱期といっていいかもしれない 外字の問題 日本語と欧文混在時のカーニングの問題 PDFフローによるCTPへの移行等々

紙ベースの出版はさておいて デジタルデバイスにおける日本語特有のレイアウトには 明治以降ではなく さらに先の時代の知恵に学ぶべきものがある気がする

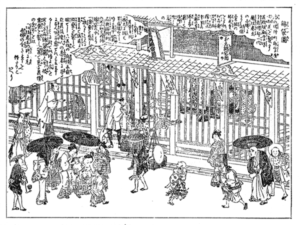

とくに Enhanced eBook は絵巻物や浮世絵などの 画と文が一体化した あの表現方法を参考にできないだろうか 画と詞書の自由な発想は 日本語特有のものではないか ベタ組みを生かすというか メリハリはないが線と余白の対比が生きている

とくに Enhanced eBook は絵巻物や浮世絵などの 画と文が一体化した あの表現方法を参考にできないだろうか 画と詞書の自由な発想は 日本語特有のものではないか ベタ組みを生かすというか メリハリはないが線と余白の対比が生きている

欧文は 単語としての字面の塊がデザイン要素になるから カリグラム風なレイアウトになってしまう キンドルの《KF8》は どの程度のものだろう。いずれにしても、HTML5では和風は無理だと思うが

古くからhtmlで実装されているテキスト回り込みは たぶんイニシャル・キャップスからきていると思われる。jQueryプラグインで 背景が単色のPNGなら 絵柄に添ってテキストラップできるものが あるらしい jQueryでの段組みも見たことがある どちらも 可読性という観点から見るとかなり厳しいものだ

日本語の縦書きについて

縦書きが日本語文化のように言われている 出版人も疑うことなく そのように思い込んでいる者が多い

縦書きが日本語文化のように言われている 出版人も疑うことなく そのように思い込んでいる者が多い

そうではない 過去に日本の書籍で縦書きが多かったにせよ その時代の筆記具や媒体に応じたものにすぎないのだ 電子書籍等の新しいメディアにも縦書きを強いる必然性は全くない

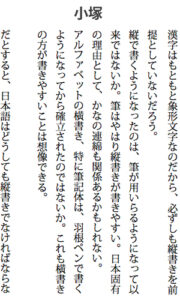

漢字はもともと象形文字なのだから 必ずしも縦書きを前提としていないだろう 縦で書くようになったのは 筆が用いらるようになって以来ではないか 筆はやはり縦書きが書きやすい 日本固有の理由として かなの連綿も関係あるかもしれない

縦書きのルーツを竹簡・木簡とする向きもあるが 簡という字が竹札を表すように もともとあれは単なるメモ帳・荷札である 竹片を縦に持って書いた方が書きやすかっただけのことだ

紙が使われるようになってからも わざわざ短冊を作ったり 巻紙に手紙を書いているのを見れば分かる 漉いた状態の紙は一枚の四角いもの これを細長く切って 貼り合わせたり巻いたりしている なぜそうするかといえば その方が書きやすいからだ

アルファベットの横書き 特に筆記体は 葦ペンとか羽根ペンで書くようになってから確立されたのではないか これも横書きの方が書きやすいことは容易に想像できる

つまり縦書き・横書きの違いは筆記具とメディアの種類 書き方に由来するものである (アラビア文字が右から書く理由はよくわかりません)

だとすると 日本語はどうしても縦書きでなければならない という理由はないわけだ 視認性という観点から見ると むしろ横書きの方が読みやすい 人間の目は左右についているため 上下より左右に視覚が広いからだ 視野は横長になっている

それでも縦書きが読みやすいというのには 大きな理由がある。活字のデザインである

縦組みが読みやすいのは、文字(特にかな)デザインのせいに過ぎない

活字のうち、漢字は正方形を基準にしてデザインされている 明朝体という字体はイギリス人が中国人に作らせたもので 筆で書いたものとかなり違った姿をしている(羽根ペンで書いたローマン体を基にしたと思われる) 直線を基調とし 縦に組んでも横に組んでも差し支えない字体だ (当時の印刷物を見たことがないので、印刷の際に横組みだったか縦組みだったかは知らない)

明治時代に中国から活字が輸入され 活版印刷が始まったが 困るのはひらがなカタカナである 中国の活字は漢字だけだから 日本で作るしかない

ご存知のように ひらがなは漢字の草書体から作られた 草書体は 筆で書くようになってからできたもの 基本 縦書きしかできないのだ 欧文スクリプト体で縦書きがないと同じく 横書きの連綿はあり得ない 当然のように 日本で最初の活版印刷は縦組みだった

それを引き継いで 写植文字も縦組み用に作られている 特に石井書体がそうだ 近年になって横組みに最適化された書体もできてきたが 見なれた活字体は縦組み用にデザインされているのだ

試みに ヒラギノ明朝と小塚明朝を比べてみた 漢字は(日)などが多少異なるもののあまり違いはない かなを見ると横幅がかなり違うのがわかる ヒラギノはやはり写研系らしく 縦組みを意識していて読みやすい 小塚のかなはいかにもモリサワ系 どちらかというと横組みが読みやすい気がする

日本語組版のこだわりとは

日本語組版の特殊性 確かにかなり特殊なものだ でもそれを日本語の文化だとか伝統とかは 言い過ぎというか 勘違いなのでは? それほどご大層なものとは思えない

かなり古い話になるが W3C「日本語組版処理の要件」が策定された あれってなんだろうか 活版印刷のものそのままだ あんな紙媒体時代の化石をwebで強要しようとする神経が信じられない

私は日本語組版を否定するつもりは毛頭ない 日本語組版は100年以上の歴史があり 印刷物を作る際にいかに読みやすくするかの先人の努力の結集だと思っている 特に言文一致の漢字仮名まじり文章のための工夫 ルビや句読点 会話を表すカギカッコなどが代表例

しかし 日本語組版に関して 現在の印刷・出版界の人たちのこだわりは 些末なことが多いと感じる

ルールに囚われることと 読みやすさは次元の違う問題

いまDTPレイアウトをしている人たちの多くは おそらくアナログの仕事をした事がないと思われる それにも関わらず彼らがこだわっている内容は 活版時代・写植時代の常識に囚われたものが大半なのだ

本当に大切なものかどうか顧みることなく 過去の遺物を踏襲しているだけのように見受けられる

写研の文字(石井書体)は天地のサイズはそろっているが 左右の幅がバラバラだ そのため横組みにした場合 字間が空いたように見えてしまう 書体見本 ヒラギノと小塚の「日」の字を見比べれば分かる

主に広告のデザイナーがそのことを嫌って(広告コピーは横組みが多い) 字間を詰める指定をするようになった ただし横組みの仮名文字だけに限ったこと タイトルは手詰めの上 拡大・縮小した ボディコピーに関してはemで指定していた

欧米の写植機では 最初からカーニングの機能が備わっている アルファベットは たとえばWとIでは全く横幅が違うためだ

それを見た出版レイアウトの人たちが真似をして 《文字つめ》という指定をするようになってきた

ただ 猿真似をしただけなので 縦組みの雑誌でも 本文1歯詰め(トラッキングに相当する)などと 意味も分からずおまじないのように指定していただけである

とてもじゃないが、品質へのこだわりといえる状態ではない かえって読みにくくしているのだ そんな程度のことだった

かと思えば ある雑誌でホームページのレイアウト様式を取り入れた といって自慢しているのがあった その昔 欧米の雑誌レイアウトをパクっていた伝統が いまだ生きているのだろうか

最近あまり使わなくなったようだが(意を注ぐ、丹精する)ことを コダワルという言い方が流行ったことがある おそらく「凝る」と「拘る」を取り違えたのだろうが

拘(こだわ)るは 拘(かかずら)うとも読む 意味は「好ましくない事に関わりを持って制約される」である 拘る=物事の本質を見ずに 些細な取るに足らない小さな つまらない どうでもよいことにばかり囚われる という意味となる

印刷・出版業界の人たちのこだわりは まさしく言葉本来の意味で拘泥ということになるわけだ 活版→写植→DTPの変化さえ対応できない人たちに 電子出版を語る資格は全くない

スクロールとページネーション 電子出版と絵巻物の見方・見せ方

スクロールは 通読で内容を理解するのに向いた方式だ 巻子本など ページ組みは一覧性が高く 資料として閲覧するのに優位となる 冊子の携帯 スクロールは可変レイアウト ページネーションは固定レイアウトと捉えていいだろう

キンドルに関しては、Einkの特性からスクロールしないと思うが ページネーションもないようだ 書き換え可能な電子ペーパーに通信機能を持たせたという独特なもので いままでの概念に当てはまらない媒体だ

むろん読み物のために開発された端末で 資料として使うことは最初から念頭にないものと思われる

ページネーション

冊子形式の書籍は ノンブルを振ること(ページネーション)で初めて本の形態となる 編集作業の最終工程はノンブルを通すことだ

和綴じの冊子は 形態からして巻子本を綴じたのかもしれない 巻子本は作るのに手間がかかるから 簡易製本といえるだろう そのため ページネーションという考え方もなかった

ページネーションがいつ頃からのものか 私はよく分からない 索引とともに 資料としての使い勝手から考えられたものでないだろうか

けっして変動してはならないから 固定レイアウトであることは必須の条件

そうすると紙媒体(物理書籍)にふさわしい方式であっても 電子書籍にはなじまないという気がする

スクロール

紙芝居のおじちゃんは 画面遷移にも工夫をこらしていた 素早く抜き取ったり 途中で止めたり まさにスクロールを表現に取り入れた先駆者といえる

意識していたかどうか知らないが おそらく絵巻物の見方と同じものだ 作画でも その辺の演出を考慮したであろう

絵巻物は ちょうど肩幅くらいずつ展げて見るものだ 天地が9寸ほどのサイズが多いので 比率でいうとほぼ16:9の画面になる見当となる

絵巻物が俯瞰図なのは 見る場面(環境)を考えての表現だ 机や畳の上に置いて座って眺めるから 斜め上からの視線になる

絵巻物はスクロールしながら見るもの なので ひとつの画面にちょうどタイムラインのように 時間推移を表した表現もある

電子書籍の場合

紙媒体=固定レイアウト=ページネーション(とインデックス)

電子媒体=可変レイアウト=スクロール(とリンク)≒絵巻物・紙芝居

で 大体合っているのではないか

電子媒体の見方・見せ方は デバイスのサイズ・比率に囚われずスクロールを伴うとしたら 絵巻物や紙芝居そのものだ

しかも電子書籍なら 紙にはない手法を取り入れることができる とくに平面表現が得意な(スーパーフラット)日本のアニメーション映像技術・演出技法は Enhanced eBookに親和性が高いと思われる

紙芝居までは可であるが 飛び出す絵本や質感・手触りを求める特殊な装幀は電子書籍に適当ではない これはフィジカルな書籍でなければならない

絵巻物に限らない 文字だけの巻き手紙・経巻というものもある リフロー型のキンドルは 考え方としては巻き手紙に近いといえるのではないだろうか

電子書籍(電子出版)の表現はページネーションではなく スクロールが都合よいもの ページ立てにこだわることはない

スマートフォンやタブレットのインターフェースがフラットデザインなのはなぜか

長い間ホームページデザイン(特にボタン)は立体的に表現するものとされてきた クリックしたとき押し込まれたように変化するエフェクトもあった

これはマウスをクリックすると 物理的に押し込まれるから 指先の感覚と画面が一致するために 違和感がないよう考えられたことだ

タブレット・スマートフォンはクリックでなくタップである 初期の頃はかなり強く押さないと反応しなかったのだが 今は本当に軽く触れるだけで反応する

この軽やかさを表現したのが フラットデザインといえる ガラスなので押し込むことはできない 操作感覚を表すインターフェースデザインとして自然な帰結だろう

電子書籍リーダーも、Kindle PaperwhiteはいうまでもなくB&Wのフラットなもの それ以外のデバイスは実質的にタブレット端末であるから 電子書籍もやはりフラットデザインがふさわしいのではないか

フラットデザイン、じつは日本発祥?

フラットデザインといえば錦絵(浮世絵版画)のベタ塗りが思い浮かぶ 熊谷守一の具象を単純化して平面に塗りつぶす表現もなかなか面白いのだが まだ油絵の具のタッチが残っている

そしてスーパーフラットなら村上隆が言うように ジャパニメーションの極限までシンプルに徹した2次元の表現だろう

浮世絵では雲母(キラ)を使ったりしているが 線囲み内に色ベタを塗るという テクスチャーもなにも無視した造形は もはや様式美と言っていいものだ

鳥獣戯画が描かれた同時代のものといわれる 扇面法華経冊子は墨刷り版画を下地としていることが分かったそうだ 浮世絵版画の技法は江戸時代に突然現れたのではないわけだ 絵巻物から始まりジャパニメーションに至る平面表現は 日本伝統の技法といえるものだろう

源氏物語絵巻の 吹抜屋台と呼ばれる透視画法がなぜ生まれたか 床の上に置き座って横スクロールしながら見るユーザーインターフェースを前提とし バーチャルな視点から描いたのではないだろうか

源氏物語絵巻の 吹抜屋台と呼ばれる透視画法がなぜ生まれたか 床の上に置き座って横スクロールしながら見るユーザーインターフェースを前提とし バーチャルな視点から描いたのではないだろうか

絵巻物はスクロール表現の原初であり 至高であるのかもしれない webの世界もまたバーチャルである リアルさを求めても仕方がないのだ ジャパニメーションにCGの3Dなんか似合わない

フラットデザインを極めれば 芭蕉翁の「軽み」に通ずることにならないかと夢想している

多くの出版社が書籍の電子化に際して 制作費用を出そうとしない

電子出版は どちらかといえば 見せ方が映像の技術になる いままでの割り付け エディトリアル・デザイン 装幀ではとても無理なことだ もちろん タグ付けりゃいいんでしょレベルの話じゃ問題にもならない

html5/CSS3が標準になれば 電子出版の制作には さらにリッチコンテンツが求められるだろう 紙の書籍・雑誌制作の経験技術はまったく通用しない世界なのだ

にもかかわらず 出版サイドの感覚はいまだに Indesignの既存データをPDFやePubでジェネレートすればいいんじゃないか ぐらいにしか考えていないように見受けられる

これからあるべき電子出版の制作費用

電子出版の費用を見ると キンドルもアップルも流通経費は30%なので今までと同じだ 残り70%をどう案分するかになる 単にテキストデータを流し込んで 著作者が自ら売るのなら すべて印税としてもいい そうなるとイニシャルコストがかからないから 出版社は必要なくなるわけだ

アマゾンも自費出版に意欲的なようだ 規約には価格について〈This list price must be at least 20 percent below the lowest physical list price for the physical book〉と書いてある この物理書籍と言ってるのは既存書籍を指すのではなく たぶんプリント・オン・デマンドのことと思われる

テキストだけでなく 映像表現も含め電子書籍に最適化 充実したコンテンツを作るとしたら その部分に制作費が必要になってくる 電子出版の場合 いままで雑費扱いだった編集・制作費が重要になるのだ

この場合 紙ベースの物理書籍で30%かかっていた印刷・製本代が不要になるので それを充てればいいはずである 返本がなくなれば 従来以上の利益は見込めるだろう

であるが 旧態依然の出版社はそうは考えていない 手持ちのデータを安直に使い回して儲けようという魂胆だから 必要な制作費を出そうとはしない 片手間レイアウトの感覚を持ち続けているのである

My Life After MIT Sloanさんの「日本の出版社が直面するイノベーションのジレンマ」が実に示唆的な内容だ 過去の成功体験にしがみつき 制作費を出し惜しむ日本の出版社は 滅びてしかるべき存在といえるだろう

従来の紙出版の制作費用は雑費扱い

紙の書籍はある程度の売れ行きを見込んで 印刷部数を決定し印刷製本していた 先行投資が必要になるわけだ そこに出版社の存在意義があると言われていた

紙出版の費用はどの位かかるのだろうか

本の価格は部数によって決まり また原価率も異なる 割合にすることが難しいのだが 一般に印刷・製本・紙代が30% 取次・書店の流通経費が30% 印税・編集・制作費が20%(編集=企画 原稿依頼 取材 原稿整理 校正など 制作=撮影 イラスト 装幀・レイアウトなど)とされている

雑誌は印税ではなく原稿料となり 書籍に比べ取材費など編集・制作費用の割合が高くなってくる その分は広告料で補うこととなる 広告料金も部数に応じて変わってくるので 雑誌は10万部が採算点といわれていた

編集タイアップもずいぶんあった 1冊丸ごとペイドパブや 通販カタログと見分けのつかない雑誌 果ては通販カタログが雑誌の体裁をとったもの 雑誌と名乗りながら実態は通販カタログ(こういうものは 取次を通さず〈通せない〉に直接購読です)まであったものだ

書籍の価格と内容は関係ないこと 必要な本ならば高くても買う という面はあるものの 内容が高級だから高いというわけじゃない

あまり売れないと 印刷・製本の単価は非常に高く 固定費の編集・制作費と組版・製版代等 初期費用の占める割合が多くなる 医学書等 専門書の値段が高額なのは 売れ行きを見込めず少部数しか刷れないので 原価が高いためである※

問題は 流通経費のうち 返本が出版社負担になることである 返本率は40%になるといわれている 返本された書籍は カバーを掛け替えて また取次に出すこともあるが 断裁して古紙として売るしかない とくに雑誌はすべて断裁される まったくもって資源の無駄である

売れ行きを過剰に見込んで大部数を刷れば 印刷・製本の単価は安くなるが 返本の費用と倉庫代が大変なことになる

印刷に関して 部数が増えるだけ経費が嵩むのは 紙代他の資材費だけである 印刷代の単価は下がるし 組版(CTPは出版社がデータを作る)・製版代は初期にかかるだけ 増刷時はほとんど無視していい額だ

印税は出版(印刷)部数に応じて増えるが 編集・制作費・画稿料は固定で 最初に必要なだけである 初めに多額の費用がかかるのが 紙の出版の特徴だ 反面 増刷増刷で順調に売れていけば儲かるものなのだ

なので従来の出版は 印刷代・紙代の心配をしていればよかったものだ レイアウトぐらいは編集者が片手間でやることも多かったし 制作費なんて最初に少しかかるだけだった (ページメーカーがあれば こんなの簡単にできるとぼやいてた ある編集プロダクションの人がいた 学生アルバイトで入って そのまま社員になったと思ったら いつの間にか編集長になっていた)

※定価2000円の書籍が実売1万部とすると 粗利500万円(25%) 定価1000円の書籍が実売250万部で 粗利10億円(40%)くらいになる 紙の本はベストセラーになればなるほど 出版社の利益が増えていく

コメントは受け付けていません